そういった声に応えます。

本記事では、以下の内容を整理してお伝えします。

本記事のコンテンツ

- 知育時計の特徴や分類

- 知育時計の具体例

- 知育時計の効果

- 知育時計の使い方

本記事を読めば、どのような知育時計を買うべきか、考えがまとまります。

ぜひ最後まで読んでいってくださいね〜!

知育時計とは

知育時計とは

知育時計とは、時間の概念や数字の理解、集中力や計算力などを育むための知育玩具のひとつです。

現代に生きるわれわれにとって、時間や時刻をうまく理解できることは必須ですから、早いうちに習得しておきたいですね。

知育時計の特徴と分類

知育時計の特徴と分類

知育時計には、様々な種類があります。

特徴で分類してみますね。

知育時計の特徴

- 24時間の捉え方

- 分表示の間隔

- 動力の有無

- 長針と短針の連動有無

- 短針の区切り

24時間の捉え方

24時間の捉え方で分類されます。

具体的には、以下の2パターンです。

12時間表示

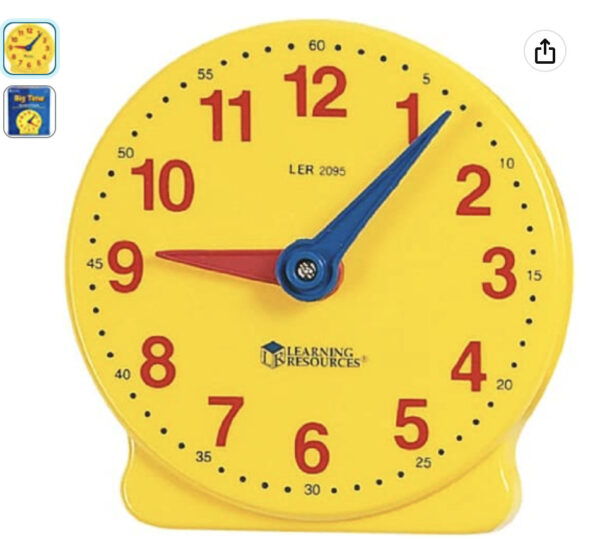

12時間表示(ボーネルンド:ラーニングクロック @Amazon)

一般的な時計と同じ、12時間表示です。

午前で短針がひとまわりしたら、午後に移ります。

a.m.とp.m.の概念を学ぶにはよさそうですね!

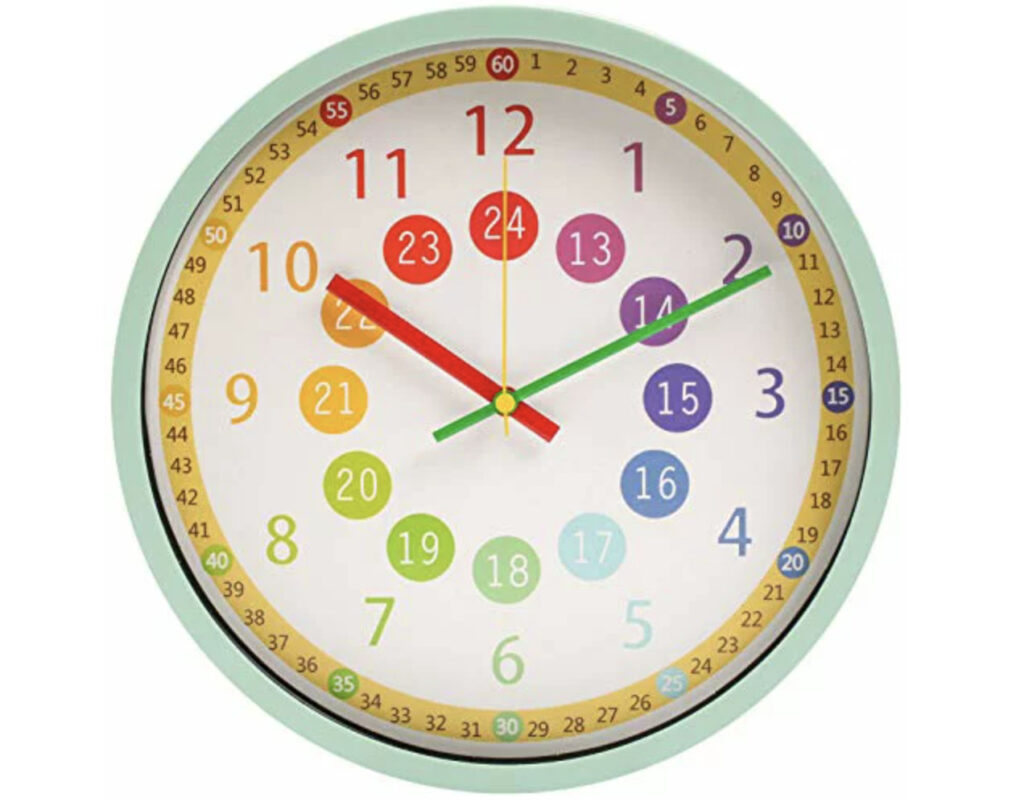

24時間表示

午前と午後で分かれず、0時から24時までがすべて表示されています。

1日が24時間であることをまず理解する場合には、こちらが良さそうです。

なかなかサンプルが少なくて画像はないのですが。

分表示の間隔

分表示の間隔にパターンがあります。

5分間

5分間(IFEND、知育時計@Amazon)

一般的な時計に近いのがこちらのタイプですね。

知育時計を卒業して、一般的な時計に早く慣れるには、このタイプが良さそうです。

1分間

1分間(VIKMARI、知育時計@Amazon)

丁寧に1分ごとに数字を書いてくれています。

子どもにとっては数えやすいので、早く時計に慣れることができます。

最初は1分間タイプにして、慣れたら5分間タイプにするといいかもしれませんね。

動力の有無

動力があるかないかで分かれます。

動力あり

一般的な時計と同じように、電池で時を刻むタイプです。

電池で自動的に動かす以上、子どもが針をいじくり回すと壊れる可能性が大なので、要注意です。

動力なし

子どもが自由に針を回して、時刻を変えられる仕組みです。

時刻を自動で示してはくれないので、『いま何時かな??』と子どもに聴いて答えてもらう。。ようなやりとりはできません。

『長い針と短い針を、あの時計と同じにして?』とお願いして、子どもに時刻を再現してもらうような使い方ができそうです。

長針と短針の連動有無

長針(分針)と短針(時針)が連動するかどうかでも、種類が分かれます。

連動あり

一般的な時計と同じように、長針を回すことで短針が連動して動くタイプです。

子どもにとっては時の流れの概念を理解しやすいですよね。

連動なし

手動タイプにあるのですが、長針をどれだけ回しても短針は動かないタイプです。

長針と短針をそれぞれ個別に動かす必要があります。

単純な構造ですし、『ある瞬間の時刻』を学ぶのであれば、こちらで十分です。

短針の時間区切り

短針の時間区切りの有無でもパターンがあります。

例えば、午後の2時半の短針の位置を想像してください。

2時と3時の間に位置していますよね?

子どもにとっては、中途半端な位置にあるからわかりづらいのです。

短針の時間区切りあり

短針の時間区切りあり(MAG、よーめる@Amazon)

区切りがあると、今が『2時の』30分、ってことがわかりやすくなります。

初めは区切りありで慣れたほうがいいかもしれませんね。

短針の時間区切りなし

短針の時間区切りなし(Lamnos、ふんぷんクロック@Amazon)

一般的には区切りなしです。

区切りありver.で読み方に慣れてから、区切りなしに移行したほうがスムーズでしょう。

知育時計の例

上で紹介した特徴を考慮しつつ、評価の高い知育時計をご紹介します。

ボーネルンド、ラーニングクロック

遊び道具のメーカーとして名高いボーネルンドのラーニングクロック(学習時計)です。

シンプルなつくりで、動力はなく針を手で回すタイプですね。

長針を動かすと短針が連動して動くので、『分』と『時』の関係を手軽に学ぶのに良いです。

MAG、よーめる

電池で動くタイプの知育時計です。

1分刻みの分表示で、短針の時間区切りがあります。

カチコチと秒針が動くので、1秒の間隔を学びやすいですね。

また、シンプルなデザインなので、学びに集中しやすいです。

VIKMARI、知育時計

時計メーカーのVIKMARIから、カラフルな知育時計が出ています。

1分ごとの表示で、電池で稼働するタイプです。

面白いのは、24時間表示を『2周』で実現している点です。

秒針はスイープタイプといってなめらかに動くので、カチコチという音はありません。

秒数の意識が身につきにくい反面、音が静かなので、気になる人にはありがたいかも。

IFEND、知育時計

外側は5分ごとの分表示、内側は12時間の時間表示となっています。

秒針の刻み音もなく、すごくシンプルで、知育だけではなく普段使いもできる時計です。

一般的な時計の仕様に近いので、時計への理解が進んだ子どもには、IFENDの知育時計が適しているでしょう。

Lemnos、ふんぷんクロック

レムノスのぷんぷんクロックは、IFENDの知育時計と似ているのですが、コチコチと秒を刻む秒針がついています。

1秒間の感覚を磨きながら、一般時計に慣れる一歩手前、といった商品ですね。

知育時計の効果

知育時計の効果

知育時計を使うことで、子どもの発達に様々な効果があります。

知育時計の効果

- 数字の学習

- 計算力の獲得

- 時間の概念の獲得

- 手先の神経の発達

- リズム感の獲得

- 自己管理能力の獲得

数字の学習

まず、時計に数字が描かれているので、繰り返し見ることで目で数字を記憶します。

また、日々の親とのやりとりによって、その数字をどう読むか、どう発音するかを学びます。

ここが大事なのですが、文字どおり時計回りに数字が順番に並んでいますよね。

1の次は2、2の次は3・・というように、序列を目で理解できるんです。

計算力の獲得

時計を使った親子の会話で、計算力が育っていきます。

- 『あと1時間でご飯を食べよう。』

- 『家に着いたのは何時間前かな?』

- 『40秒で支度しな!』

このように、時間を絡めた日常的な会話を、時計を使いながら子どもとやりとりすることで、子どもは時計を見ながら計算するようになります。

足し引きに関する基本的な考え方が身につくわけですね。

時間の概念の獲得

時計が淡々と時を刻むのを見ることで、『時間はだれにとっても一定のペースで経過していき、二度ともどらない』という、時間の本質的な概念を理解します。

手先の神経の発達

時計の針を細かく調整して時刻を表現することで、手先の感覚が精緻になっていきます。

それは脳にフィードバックされて脳自体の成長が促されます。

リズム感の獲得

コチコチと動く秒針を目で追いかけて音を聞くことで、リズム感が養われます。

ぴったり1秒のリズムを覚えられるのです。

自己管理能力の獲得

これはかなり成長した段階ですが、時計をみて自分の行動スケジュールを管理することで、自己管理能力が育まれていきます。

知育時計の使い方

知育時計の使い方

知育時計を使う際には、まずは基本的な使い方を教えてあげることが大切です。

時計の針を操作する方法や、数字の読み方、計算の方法などを丁寧に教えてあげましょう。

また、時計を見る習慣を身につけるために、家の中に時計を多く置いて、日常生活で時計を見る機会を増やすことも効果的です。

さらに、幼少期の子どもは急速に成長しますので、たった一つの知育時計でいつまでも持ちこたえられるわけではありません。

発達段階に応じた適切なものを随時選ぶことで、より効果的に子どもの能力を育てることができます。

まとめ

本記事では、知育時計についてご紹介しました。

以下にまとめます。

本記事のまとめ

- 知育時計の特徴と分類

- 24時間表示 or 12時間表示

- 5分間表示 or 1分間表示

- 動力あり or 動力なし

- 長針と短針の連動あり or なし

- 短針の時間区切りあり or なし

- 知育時計の例

- ボーネルンド、ラーニングクロック

- MAG、よーめる

- VIKMARI、知育時計

- IFEND、知育時計

- Lemnos、ふんぷんクロック

- 知育時計の効果

- 数字の学習

- 計算力の獲得

- 時間の概念の獲得

- 手先の神経の発達

- リズム感の獲得

- 自己管理能力の獲得

- 知育時計の使い方

- 針の操作、数字の読み方、計算方法などを教える

- できるだけ多く見える位置に置く

- 成長に合わせて適切なものを用意する