そういった疑問に答える記事をご用意しました。

本記事では、知育の意味はもちろんのこと、なぜ知育が大切なのか、具体的な例などを、根拠を示しながらわかりやすくご説明します。

読み終わるころには、納得感をもって知育に取り組めるくらいに理解が深まっていますので、ぜひ最後まで読んでいってくださいね。

知育の意味

知育の意味

知育の意味は以下のとおりです。

知的能力を育て,知識を習得させるための教育。

引用:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典(@kotobank)

『知的能力』と『知識』を分けている点に意味を感じますね。

知識はもちろん大事ですが、知識だけあっても十分ではなくて、それらの活用能力も育てようってわけですね。

バランスよく脳力を育てることが知育だと理解しました。

知育で培われるもの

知育で培われるもの

知的能力は『知能』ですが、『知能』は以下の意味です。

1 物事を理解したり判断したりする力。「―の高い動物」

2 心理学で、環境に適応し、問題解決をめざして思考を行うなどの知的機能。引用:Weblio

つまり、理解力、判断力、適応力、問題解決力などが知育によって得られるわけですね。

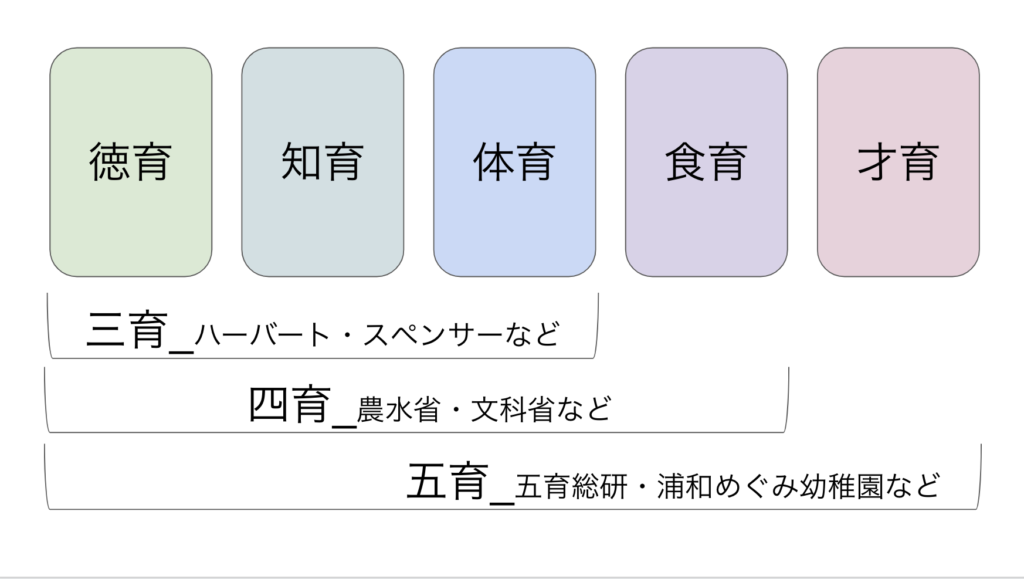

知育が全てではない!教育の全体像

知育が全てではない!教育の全体像

知育は教育の一環であってごく一部です。

そりゃあそうですよね、人間が持つべき能力は知的能力だけではありませんから。

数ある教育の中の1つなのです。

以下の記事でわかりやすく解説したので、参考にされてください。

繰り返しますが、知育が全てではないんです。

知育以外にも大切な教育があるので、そこを忘れないようにしたいですね。

本記事では知育を扱う関係で知育の話題にフォーカスします。

次章ではなぜ知育が取り沙汰され、推奨されているのか、その理由を一緒に見ていきましょう。

幼児教育に知育を取り入れる理由

幼児教育に知育を取り入れる理由

なぜ知育を取り入れたほうがいいのか、それにはさまざまな理由があり、巷のウェブサイトには色々と書かれていますよね。

そんな中、僕は2点に集約されると考えています。

【子】脳機能を飛躍させるチャンス

一つめの理由は、子どもの脳機能を飛躍させるチャンスだからです。

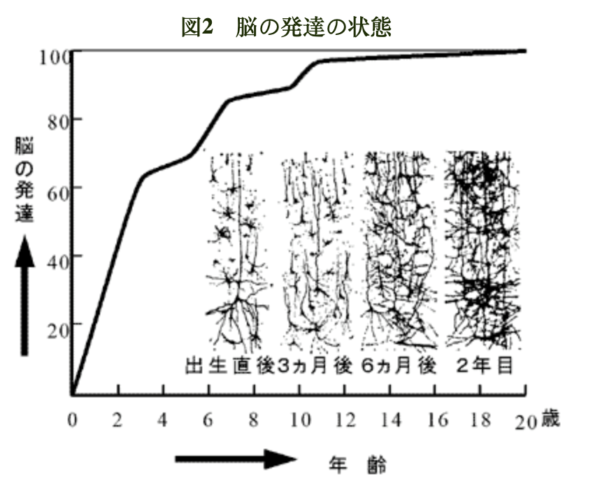

日本財団図書館に寄せられた記事を読むと、脳は出生直後から4歳くらいまでに6割くらい発達します。

この劇的な成長期にたくさんのよい刺激をもらうことで、ぐんぐん成長するというわけです。

年齢と脳の発達

【親】子どもの特性理解のチャンス

2つめの理由は、親が子どもの特性を理解するチャンスだからです。

これは僕の意見が強いのですが、モンテッソーリ教育などの体系的な知育には、親子の関係性重視のものが多いです。

玩具に任せきりにせずに子どもに関わることで、自分の子どもがどのような性質を持っているのかを理解する機会になります。

その後の子育てに大いに役立ちますよね。

-

モンテッソーリ教育は気持ち悪い?なぜ否定的な意見が出るのか?

モンテッソーリ教育を『気持ち悪い』と酷評する人もいるみたいなんだけど、なぜなんだろう?実はモンテッソーリ教育に興味を持ち始めたんだけど、気持ち悪いって言われているのは気になるなぁ。 確か ...

続きを見る

では、知育の意味や意義をお話したところで、知育の例を見ていきます。

知育の例

知育の例

脳の発達順序

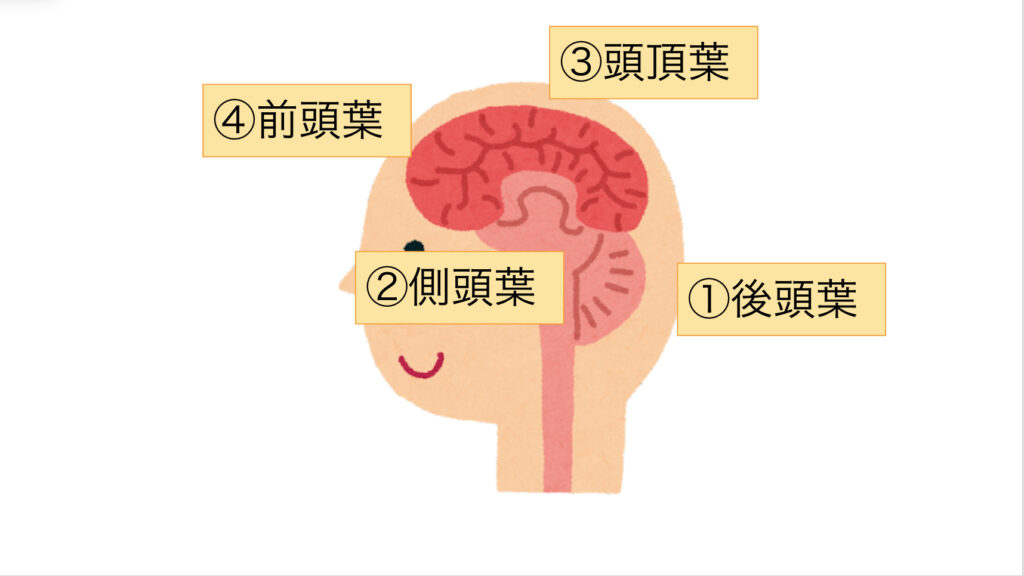

まず、前提として脳の発達順序を見てみます。

医学博士の細田千尋先生の記事によると、

脳は、

- 後頭部

- 側頭部

- 頭頂部

- 前頭部

と、頭の後ろから前に向かって発達するそうです。

脳の発達順序

その順序に合わせるように知育を行うことで、自然に脳を育てられるというわけです。

発達のピークが来る年齢を見ると、知育の方向性がわかってきそうですね。

0〜4歳

最初に発達のピークを迎える後頭葉はものを見る役割を担っています。

また、次にピークを迎える側頭葉は、音を聞く役割を担っています。

なので、色々なものを見たり聴くことが有効ってことですね。

3〜5歳

この年頃には、頭頂葉の発達がピークを迎えるとのことです。

頭頂葉は運動機能を担う分野なので、身体を動かすことが有効なのですね。

13〜14歳

この年頃は、前頭葉の発達のピークです。

前頭葉は、人間の脳の中で進化的にもっとも新しく、高度な機能を持っています。

集中、計画、意思決定、洞察、判断、想起などですね(参照)。

この年頃は知育というイメージが強くないかもしれませんが、絶賛発育中なので、伸びるチャンスです。

親があれこれ介入するよりも自分で学んでいく年頃なので、よい知育の機会をどう確保するかが課題となりそうです。

以上、細田千尋先生の記事から年齢別に脳の発達ピークをご紹介しました。

ただ、必ずしもその期間以外は相応しい知育をしても意味がないわけではなさそうです。

あくまで『脳のある部位の発達ピーク』なので、その期間以外でも発達しますし、知育は意味を持ちますからね。

次に、具体的にどのような知育があるのか、例を見ていきます。

知育玩具

知育玩具、いわゆるオモチャは本当に多岐に渡ります。

パズル、積み木、音の出る本、ブロック、折り紙、ビーズ、工作などです。

手を器用に使ったり頭を捻って考えたり、想像したりするので、いい刺激になりますよね。

僕も小さな頃はブロックで夢中に遊んでいました。

参考までに、京都工芸繊維大学の論文では、木製玩具の教育効果を調査しています。

以下の評価指標で比較したところ、安定的に高い評価を得たのは積み木だそうです。

- 手先の発達に役立つ

- 想像力がつく

- 集中力がつく

- 空間を認識する力がつく

- パターンを認識する力がつく

- 考える力がつく

- 遊びが広がる

- 一緒に遊べる

- 長時間遊べる

- 遊び方がすぐわかる

積み木は古典的なおもちゃですが、『とりあえず積み木』と言えそうなほど盤石な遊び道具なのですね。

アプリやゲーム

スマホやタブレットを使って、アプリやゲームで知育を行う方法もあります。

子どもが熱中している間に親は別のことができる、という利点もあります。

ですが、人気のアプリやゲームには、人の脳を飽きさせない工夫がいい意味でも悪い意味でも詰め込まれているので、ハマりすぎて視力が低下したり夜に眠れなくならないように、親が適度にセーブしてあげる必要があります。

子どもの脳は純粋なので、アプリやゲームの『仕掛け』にハマって抑えが効かなくなると、中毒のような状態になりかねませんからね。

知育教室

知育教室を利用するのも手です。

親の時間を確保している間、子どもの知育を任せられるので、忙しいご家庭には選択肢に入るのではないでしょうか。

知育を教えられるということは、知育に関して知見をたくさん持っているわけですから、専門機関といっても過言ではありません。

子どもの年齢や特性に合わせてコースを選べる場合も多いので、フレキシブルでいいですよね。

自然との触れ合い

玩具やアプリ、ゲーム、教室など、人工的なものに触れるのとは違い、自然そのものに触れるのも知育です。

日本自然保護協会の記事には、『幼少期から中学生期までの自然体験が多い高校生ほど、思いやり、やる気、人間関係能力等の資質・能力が高いのと調査結果(日本青少年教育振興機構による)がある』と紹介されています。

自然には、家の中や街の中にはない発見がたくさんあります。

さまざまな色や形の植物、動き回る昆虫、水が流れる川や水生生物などを観察するだけでも発見と驚きの連続ですし、不整地を歩き回ればバランス感覚が養われます。

僕は田舎育ちなので、自然の良さは強調したいですね。

まとめ

本記事では、知育の意味から始まり、脳の発達ピークと知育の関係や、具体的な知育の例をご紹介しました。

簡単にまとめます。

- 知育の意味は、知的能力を育て知識を習得させるための教育

- 知育で培われるのは、物事を理解したり判断する力や、環境に適応し、問題解決をめざして思考を行うなどの知的機能

- 知育を幼児教育に取り入れる理由としては、子どもにとっては脳機能を飛躍させるチャンス、親にとっては子どもの特性を理解するチャンスだから

- 脳の発達ピークの順に知育を考えると、0〜4歳はものを見る後頭葉に続いて、音を聞く側頭葉、3〜5歳は運動を司る頭頂葉、13〜14歳は知的能力を司る前頭葉、これらに合う知育がよさそう

- 具体的にな知育の例としては、知育玩具、アプリやゲーム、知育教室、自然との触れ合い

知育のことをしっかり学んで、よい子育てができるといいですね。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!