そういった疑問に答えます。

本記事では、高校3年生のときに体力テストで校内イチだった管理人Sakackyの幼少期の習慣を取り上げます。

子どもの運動能力の発達に参考になると思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。

Sakackyの実績

Sakackyの実績

僕は大手のエンジニアリング会社で、カーボンニュートラル向けの開発に従事するエンジニアです。

弁理士資格とMBAを武器に、確度の高い技術を発明し、開発プロジェクトを実行しています。

実は、僕は身長があまり高くありません。

平均身長に満たないのです。

幼少期も、背の順で並ぶとだいたい前から3番目にランクインしていました。

小学校や中学校では周りの子たちの成長が早く、悔しい想いをたくさんしました。

あの頃の年代にとって、身体的なことは恰好のイジりの対象ですからね。

運動能力も埋もれていました。

しかし、高校に入って体の成長が追いついてきたこともあり、3年生の体力テストでは校内イチでした。

もちろん、当時も身長が高いわけではなく、平均に満たない身長です。

次に、僕の運動能力をそこまで発達させてくれた要因を振り返ってみます。

Sakackyを伸ばした8つの習慣

Sakackyを伸ばした8つの習慣

概要

運動能力が発達した要因は8つの習慣にあると思います。

もちろん、僕の両親を見ていると先天的な要因がないわけではないですが、遺伝子とかを言い出すと元も子もないので、ここでは後天的な要因に絞ります。

その要因は以下の8つの習慣と考えています。

運動能力を伸ばした8つの習慣

- 偏りのない十分な食事量

- 8〜9時間の睡眠時間

- バスケットボールクラブ

- スイミングスクール

- 自転車の多用

- 家庭でのゲーム禁止

- 外遊び

- 風呂上がりのストレッチ

個別に解説します。

偏りのない十分な食事量

僕は身体の割にたくさん食べました。

課外クラブで運動もたくさんしていたのでカロリー消費が多かったのでしょう。

野菜や魚、肉など、偏りなくたくさん食べました。

そういう食事を取れる環境を用意してくれていた両親には、いくら感謝しても足りません。

身体をつくる成長期にバランスよくたくさん食べていたこと。

僕の運動能力を伸ばした要因のひとつだと思っています。

8〜9時間の睡眠時間

小学生の頃は夜22時〜翌朝7時まで寝ていました。

中学や高校でも、夜23時ごろには寝ていたと思います。

寝る子は育つ、と言われ続けて、両親にそのように誘導してもらっていた気がします。

睡眠によって成長ホルモンをしっかり出せていたのでしょう。

僕の運動能力の増強に一役買っているはずです。

バスケットボールクラブ

僕は小学校4年生から、学校の課外クラブと地域のミニバスの2つに参加していました。

いまでは小学校の課外クラブはあまり長時間練習できないと思いますが、僕の頃は19時頃まで練習できたんです。

顧問の先生が熱い人で、僕らの練習に付き合ってくれました。

さぞ忙しかっただろうに。。これにも感謝ですね。

ミニバスは小学生を対象とした地域のバスケットボールクラブです。

野球でいうリトルリーグ、サッカーでいう少年サッカーみたいな感じです。

愛知県はバスケットボールが盛んなので、ミニバスチームも多いんですよ。

父が教員でバスケ部の顧問だったこともあるのか、自然な流れでバスケットボールを始めていました。

楽しくて楽しくて、大学院までずっとやっていましたよ。

バスケットボールは、跳躍力、走力、動体視力、判断力、瞬発力、やり抜く力、全身のバランスよい筋力、心肺機能、バランス感覚、ボールを扱う繊細なコントロール力など、とにかく総合的な運動能力を使うので、バランスよく鍛えられるんですよね。

バスケットボールにハマったこと。

これが僕の運動能力の底上げに多大に貢献しています。

スイミングスクール

僕は小学校の6年間、スイミングスクールに通っていました。

たくさん泳ぎましたが、なんだかんだ楽しくて、苦もなく通いましたね。

スイミングでさまざまな泳ぎ方を練習しましたが、身体に余計な負担をかけずに心肺機能の強化や関節の可動域拡大、柔軟性の強化などを達成できたように思います。

自転車の多用

僕はどこに行くにもだいたい自転車を使っていました。

地元では、自転車のことを『ケッタ』と呼びます。

バランス感覚や足腰のタフネスを身につけることができました。

ほぼ毎日使っていたので、コツコツと積み上げたのでしょうね。

ケッタは、運動能力底上げの陰の立役者です。

家庭でのゲーム禁止

うちの両親は、家庭内でのゲーム禁止の方針を貫いていました。

僕がどんなにグズっても、そこは突破できませんでした。

当時はファミコン→スーファミ→プレステと、ゲーム業界が盛り上がっていた時代です。

当然、学校でもゲームの話題は盛り上がっいたので、話に入れないのはかなり辛かったですね。

ただ、その代わりとして、ゲーム以外の時間が増えたので、身体を動かすことに時間を使えました。

また、ゲームには中毒性があるので、両親の方針は間違っていなかった、と今になって実感します。

外遊び

僕は外遊びがメインの遊びでした。

弟や近所の友達とキャッチボールなどをしたり、公園に行ったり、野山に行ったり。

かなり田舎の地域だったので、自然の中で遊んでいたように思います。

体育館やグラウンドとは違う不整地での能動になるので、バランス感覚も身に付きますし、それがほぼ毎日となれば、チリツモですよね。

風呂上がりのストレッチ

8歳から30年間以上、僕は風呂上がりのストレッチを続けています。

親の自然な誘導で始めたのですが、今では必須のルーティンになっています。

ストレッチをすると、筋肉や腱が伸びやすくなり、関節の可動域も増します。

柔軟性のある良質な筋肉を作れるので、とてもおすすめです。

怪我もしにくくなるので、スポーツをやる人にはさらによいですね。

安心の国内検査でお子様の才能を開花【GIQ子ども能力遺伝子検査】

Sakackyの運動能力の伸び方

Sakackyの運動能力の伸び方

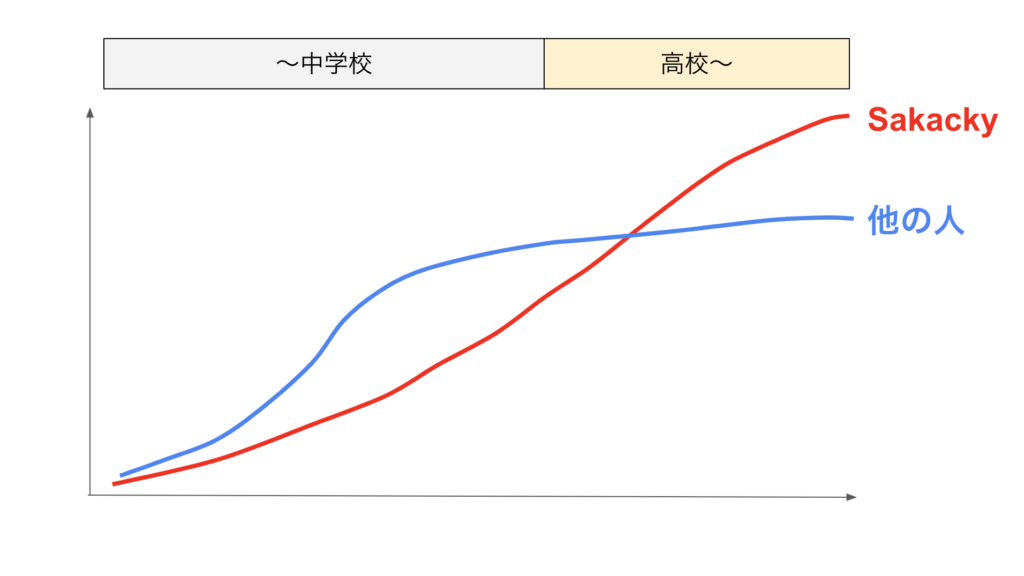

僕の運動能力の伸び方は以下のグラフのとおりです。

Sakackyの運動能力の伸び方

外遊びやスイミングなど、バリエーションに富んださまざまな運動を小学校3年生くらいまでにやっていました。

小学校4年生からは、バスケットボールという高度な運動を取り入れています。

さらに中学生からは、バスケットボールが部活になり、激しい走り込みなどの鍛錬や戦術駆使の訓練にもなっています。

中学生くらいまでは発育が遅かったこともあって、運動能力は相対的に平凡なものでした。

しかし高校生になって僕の身体が大きくなったことに合わせて、運動能力が飛躍的に伸び、一気に校内イチにまで成長しました。

体力テストでも得意・不得意はありましたが、満点を軽々と飛び越した種目も多かったですね。

スキャモンの発育曲線に合う過ごし方なのかも

スキャモンの発育曲線に合う過ごし方なのかも

スキャモンの発育曲線は、子どもの身体発達を大まかに描写したグラフです。

詳細はゴールデンエイジの解説記事をぜひお読みくださいね。

プレ・ゴールデンエイジ(5〜8歳)には、バリエーションに富んだ基礎的な動きをたくさんやった方がいいのですが、僕は外遊びとスイミングをしっかり行いました。

かなり適した運動だったと思います。

ゴールデンエイジ(9〜12歳)には、基礎的な動きを卒業してスポーツに挑戦するとよいのですが、僕はバスケットボールに熱中しました。

理想のパターンです。

また、ポスト・ゴールデンエイジ(13〜15歳)には、心肺機能の鍛錬や高度な戦術などを駆使する動きがいいのですが、中学校でのバスケ部の練習が役割を担ってくれました。

このように考えると、偶然にも理想的な運動習慣を経験できたのだと思います。

それが高校生での爆発的な成長につながったんだと思いますよ。

当時はスキャモンの発育曲線なんて、全く知りませんでしたけどね。

まとめ

本記事では、管理人Sakackyの運動能力の発育について解説しました。

以下にまとめます。

ポイント

- Sakackyは平均身長に満たないが高校時代に体力テストで校内イチ

- 運動能力の発達に貢献したと思われる8つの習慣

- 偏りのない十分な食事量

- 8〜9時間の睡眠時間

- バスケットボールクラブ

- スイミングスクール

- 自転車の多用

- 家庭でのゲーム禁止

- 外遊び

- 風呂上がりのストレッチ

- スキャモンの発育曲線に沿って、ゴールデンエイジ前後に望ましい運動をしていた(ゴールデンエイジの参考記事)

これから子どもがプレ・ゴールデンエイジに差し掛かる親御さんは、ぜひ参考にしてみてくださいね。