そういった疑問に答えます。

本記事では、以下の内容でゴールデンエイジをわかりやすく解説します。

本記事の内容

- ゴールデンエイジとは何か

- 運動能力の7要素

- ゴールデンエイジにやりたい運動

- 家庭内と家庭外で親ができる工夫

ぜひ最後までお付き合いくださいね。

ゴールデンエイジとは何か?

ゴールデンエイジとは何か?

概要

ゴールデンエイジとは、子どもの運動神経を発達させるのに最適な期間のことです。

期間に関しては諸説ありますが、概ね以下のとおりです。

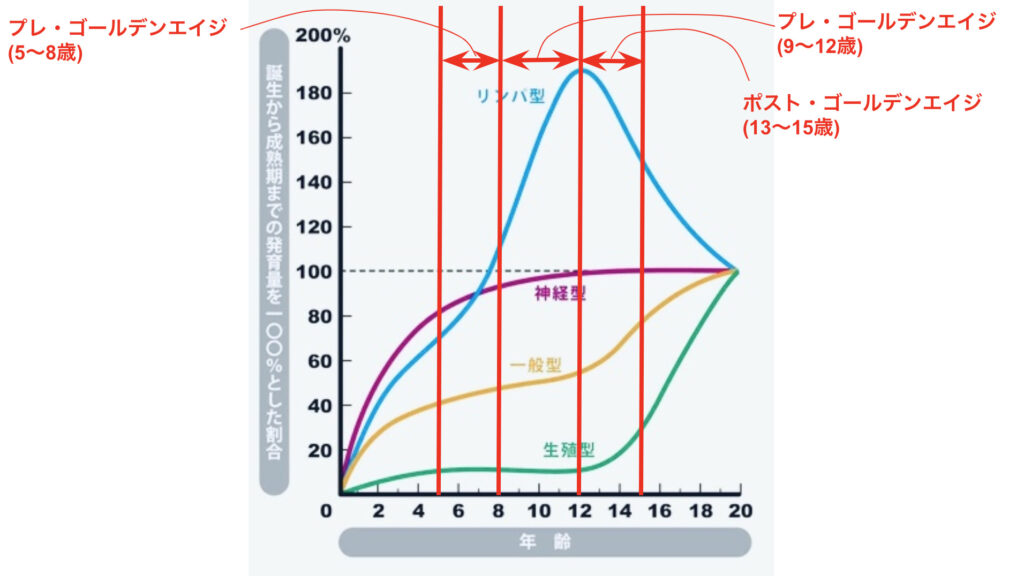

スキャモンの発育曲線とゴールデンエイジ

(ベースのスキャモンの発育曲線の出典元)

前提の考え方として、スキャモンの発育曲線でいうところの『神経系』の発達に合わせて運動機能を伸ばすわけです。

身体を巧みに動かす神経が成長していれば、その土台の上にさまざまな動きの習得が可能です。

また、ゴールデンエイジは以下の3段階の期間に分けて論じられることが多いですね。

ゴールデンエイジ周りの期間

- プレ・ゴールデンエイジ(5〜8歳)

- ゴールデンエイジ(9〜12歳)

- ポスト・ゴールデンエイジ(13〜15歳)

プレ・ゴールデンエイジ(5〜8歳)

プレ・ゴールデンエイジは、ゴールデンエイジの前段階、準備段階の期間です。

神経系の発達が90%程度に到達してほぼ完遂する時期です。

ゴールデンエイジに飛躍的に運動神経を伸ばすために、仕込む時期ですね。

ゴールデンエイジ(9〜12歳)

ゴールデンエイジは、プレ・ゴールデンエイジに培った基礎の上に、運動神経を伸ばす時期です。

この時期の運動は一生モノと言われているので、まさに黄金期ですね。

ポスト・ゴールデンエイジ(13〜15歳)

ポスト・ゴールデンエイジは、心肺機能や骨格、筋肉が大きくなるため、ゴールデンエイジで伸ばした運動神経を軸として、さらなる飛躍を成し遂げる時期です。

トドメの時期ですね。

参考文献:幼児期児童期における運動あそび指導の検討

安心の国内検査でお子様の才能を開花【GIQ子ども能力遺伝子検査】

押さえておきたい運動神経の7要素

押さえておきたい運動神経の7要素

運動神経とは?

ここで、『運動神経』を少し紐解いてみようと思います。

身体には『運動神経』なんていう神経は存在しません。

俗にいう『運動神経』とは、目や耳から得られた情報を脳が処理して、身体の各部に指令を出す情報伝達の経路のことです。

近年では、この情報伝達をスムーズに行う能力を『コーディネーション能力』と呼んでいます。

コーディネーション能力は以下の7つの能力から構成されると考えられています。

コーディネーション能力

- リズム能力

- バランス能力

- 変換能力

- 反応能力

- 連結能力

- 定位能力

- 識別能力

これら7の能力が高度に連動して働くことで、『運動神経がいい』と言われるようになります。

参考:明治

ゴールデンエイジにやりたい運動

ゴールデンエイジにやりたい運動

ゴールデンエイジ(プレとポストも含む)に適切な運動をすることで、運動神経を高められるのなら、やらない手はありませんよね。

具体的にどんな運動をすればいいのかを紹介します。

プレ・ゴールデンエイジ(5〜8歳)

ゴールデンエイジのための準備期間、基礎づくりの期間です。

何かに特化する必要はなくて、上述した情報伝達経路をすみずみまで使う運動がよいですね。

例えば、キャッチボールや紙飛行機飛ばし、遊具遊び、木登り、自転車など、バリエーションに富み、さまざまな情報処理を行う運動です。

初めて使う情報伝達回路をバシバシ使いましょう。

ゴールデンエイジ(9〜12歳)

プレ・ゴールデンエイジで基礎ができていると、身体を自在に動かせるようになっています。

また、ゴールデンエイジの特徴として新しい動作をすぐに覚えられるので、どんどんスポーツなどに挑戦させてあげたいですね。

鬼ごっこ、なわとび、ブレイブボードといった気軽なものから、サッカーやバスケットボール、野球、空手などの武道が候補となってきます。

ポスト・ゴールデンエイジ(13〜15歳)

体格がよくなり心肺機能も高まるので、持久的な運動にも適する時期です。

また、ものごとの理解力も高まりますので、戦術を駆使した動き方もできるようになります。

この時期はちょうど中学生ですから、特定のスポーツの部活であれば、激しい練習で心肺機能や筋肉も鍛えられますし、試合などでの戦術や駆け引きを通じて高度な情報処理能力も身につけられます。

親ができる工夫

親ができる工夫

親として、子どもの運動神経の発達に貢献できることがあります。

家庭内

家庭内では以下のことができます。

身体を動かせる家を造る

これから自宅を考えている方は、身体を動かせるスペースを確保するのも手です。

庭があればちょっとした運動ができますからね。

なかなか都心では難しいですが、子どもの将来のために郊外に庭付きの戸建を購入するのも手です。

キャッチボールや相撲の相手をする

家の前などでキャッチボールや相撲の相手をすることもできます。

出かけなくてもさまざまな遊びができますので、工夫次第だと思います。

紙飛行機や竹とんぼをどこまで遠くまで飛ばせるか、なんてのもレトロでいいですよね。

ものづくりの学びにもなるので、STEM教育の一環にもなります。

家庭外

すでにマンションを購入していたり、戸建てでも庭がない場合は、運動スペースの確保は難しいかもしれません。

しかし、家庭外でも運動のチャンスを作れます。

スポーツ系の教室に通わせてあげる

スポーツ系の習い事が選択肢になります。

インストラクターや監督がいるので、自分よりは適切な指導を期待できますよね。

以下は教室の例です。

教室の例

- 水泳

- サッカー(参考:「リベルタサッカースクール」の無料体験会へ参加

)

) - バスケットボール(参考:ハーツバスケットボールスクール

)

) - 空手や剣道、柔道

- ダンスやバレエ

- (器械)体操

- 野球(参考:「認めて、褒めて、励まし、勇気づける」ポルテベースボールスクール)

僕は水泳とバスケットボールを習いましたが、自分の基礎として超重要な時期だったように思います。

公園に連れていってあげる

公園であればスペースが十分にあるので思い入り身体を動かせます。

危険な遊具は減少傾向にあり、ユニバーサルデザインの遊具が増えていますよ。

公園では汚れが激しいですが、室内遊具をサブスクで借りて自宅で遊具遊びをする方法もありますので、参考にしてみてくださいね。

まとめ

本記事では、ゴールデンエイジについて解説しました。

以下にまとめます。

本記事のまとめ

- ゴールデンエイジとは、子どもの運動神経を発達させるのに最適な期間で以下の3つの分類あり

- プレ・ゴールデンエイジ(5〜8歳)

- ゴールデンエイジ(9〜12歳)

- ポスト・ゴールデンエイジ(13〜15歳)

- 運動神経は、目や耳から得られた情報を脳が処理して、身体の各部に指令を出す情報伝達の経路のことで、この情報伝達をスムーズに行う能力(コーディネーション能力)のこと

- コーディネーション能力は以下の7要素からなる

- リズム能力

- バランス能力

- 変換能力

- 反応能力

- 連結能力

- 定位能力

- 識別能力

- 親ができる工夫を紹介

- 家庭内

- 身体を動かせる家を造る

- キャッチボールや相撲の相手をする

- 家庭外

- スポーツ系の教室に通わせてあげる

- 公園に連れていってあげる

- 家庭内