こんな悩みをお持ちの方は、モンテッソーリ教育の『敏感期』を知ると気持ちが楽になると思います。

本記事では、モンテッソーリ教育のメジャートピックである『敏感期』をわかりやすく解説します。

読み終わる頃には、あなたのお子さんの行動の意味を知り、対処方法を理解されているはすですよ。

最後までお読みいただけるとうれしいです。

-

モンテッソーリ教育とは?1記事で簡単に理解できるまとめ記事

子どものためにモンテッソーリ教育とは何なのか調べているんだけど、簡単に学べるサイトはないかなぁ?? そんな声にお応えするために、モンテッソーリ教育の全体像がわかる記事をご用意しました。 ...

続きを見る

モンテッソーリ教育の敏感期とは?

モンテッソーリ教育の敏感期とは?

モンテッソーリ教育の創始者であるマリア=ンテッソーリ自身は、敏感期を以下のとおりに説明しています。

敏感期というのは、発育のうちにすなわち生き物の幼児期にあらわれる特別敏感な状態のことであります。それは一時的のもので、その生物に一定の能力を獲得させるのに役だつだけです。それが済めば、その敏感な状態は消えます。それでどの特性も、一つの衝動に基づく限られた短期間に発達します。

つまり、幼児期に能力を獲得するための期間ってことですね。

敏感期は、元々はオランダの生物学者であるヒューゴ=デ=フリースが発見した概念で、人間の子どもではなく青虫の観察から得られたものなんです。

青虫はある時期に『光』に敏感になるのですが、葉っぱの先に行くほど葉が細くなって青虫に届く光の量が増えますよね?

葉っぱの先端は柔らかく、生まれたての青虫にも消化しやすいため、光に敏感になる時期が必要だったのです。

青虫が成長して消化力が強くなってくると、光への敏感性は消えます。

参照:日経ウーマン

こうした『必要な感覚が敏感になる時期』が、人間の子どもにも見られるってことですね。

マリア=モンテッソーリは医師なので、こうした生物学的な観点で子どもを観察したことで、モンテッソーリ教育を形作っていったのです。

では、人間の子どもの敏感期を解説していきます。

敏感期の時期と子どもの年齢

敏感期の時期と子どもの年齢

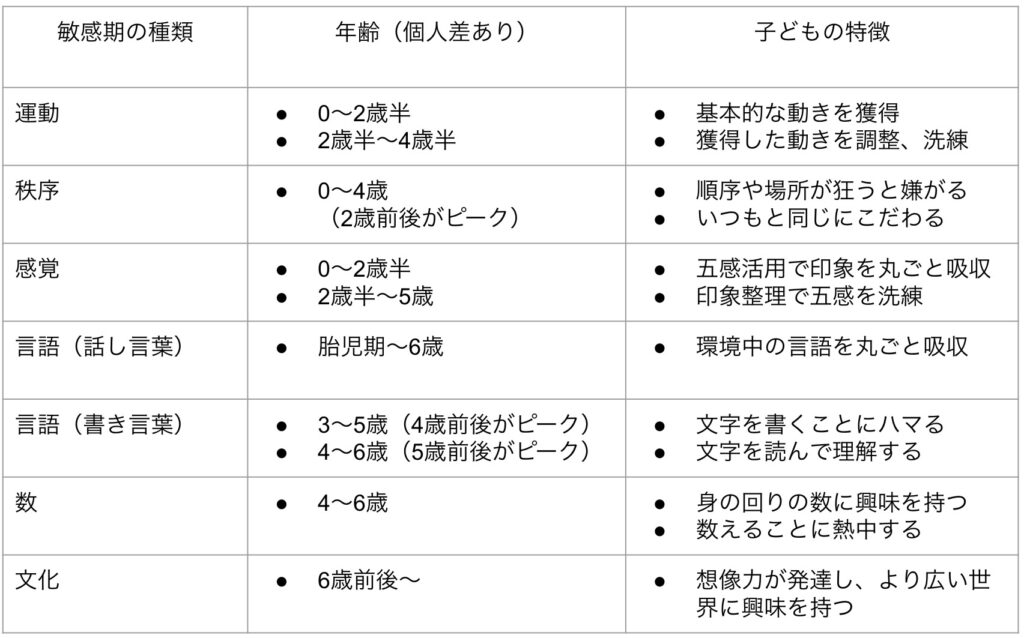

敏感期の一覧表

モンテッソーリ教育では、敏感期は以下のとおりとされています。

もちろん発達段階には個人差があるので、その前提で見てくださいね。

敏感期の一覧表(『マンガでやさしくわかる モンテッソーリ教育』をもとに筆者作成)

運動の敏感期

運動の敏感期は、0〜2歳半、2歳半〜4歳に現れるようです。

この時期の子どもは、まず基本的な動きの獲得を目指しています。

そして、獲得した動きを自分で調整・洗練させていきます。

秩序の敏感期

秩序の敏感期は、0歳〜4歳に現れるようですが、2歳前後がピークと言われています。

その名の通り、秩序感を習得する時期で、順序や場所、習慣などが狂うと嫌がります。

『いつもと同じ』を好みます。

感覚の敏感期

感覚の敏感期は、0〜2歳半、2歳半〜5歳に現れます。

五感を発達させる時期で、五感を働かせて印象を丸ごと吸収し、五感を洗練させていきます。

人間が生きていくうえで、超重要な『感覚』ですから、たくさん経験させてあげたいですよね。

ちなみに、幼少期に視覚と聴覚を失ったヘレンケラーも、実はモンテッソーリ教育を受けていたのです。

モンテッソーリ教育を受けた有名人をまとめた記事があるので、参考にされてください。

-

モンテッソーリ教育を受けた16人の有名人・芸能人をご紹介

モンテッソーリ教育に興味が湧いてきたんだけど、これまでどんな人がモンテッソーリ教育を受けたんだろう?? そういった疑問にお答えします。 本記事では、モンテッソーリ教育を受けた有名人をエピ ...

続きを見る

マリア=モンテッソーリは、ローマ大学卒業後に、障がいを持った子どもの治療教育に携わっていたので、モンテッソーリ教育は障がいを持った子どもにも有効とされているのです。

ダイバーシティを尊重する現代にふさわしい教育方法だと思います。

言語の敏感期(話し言葉)

話し言葉の敏感期は、胎児期〜6歳に現れます。

幼少期の大半が話し言葉の敏感期ということですね。

胎児期も含まれるので、お腹の中にいるときも話しかけるとよさそうです。

この時期は、周りの環境にある言語を吸収していきます。

言語の敏感期(書き言葉)

書き言葉の敏感期は、3〜5歳(4歳前後がピーク)、4〜6歳(5歳前後がピーク)に現れます。

文字を書くことにハマり(爆発期と呼ばれています)、読んで理解するのも大好きだそう。

本が周りにたくさんあるといいですね。

数の敏感期

数の敏感期は、4〜6歳です。

身の回りにある『数』に興味を持ち、数えることにハマります。

モンテッソーリ教育で用いられる教具は数を意識するものも多く、数の敏感期を意識していますね。

例えば、モンテッソーリ教育でよく使われる教具『円柱差し』は、10個で1セットになっており、十進法を学ぶ準備も兼ねているんですよ。

文化の敏感期

文化の敏感期は、6歳前後から上の年齢です。

他の敏感期に育つ特性に対して、『文化』ですから、より高度な発達段階ですね。

文化の敏感期には想像力が発達し、より広い世界に対して興味を持つようになります。

では、敏感期にいる子どもに対して、どのような接し方をすれば敏感期の波に乗れるのかを説明します。

敏感期における子育てのポイント

敏感期における子育てのポイント

書籍などで学んだポイントは5つです。

- 運動を分析する

- 子どもサイズを用意する

- やり方を精緻に見せる

- 秩序感を尊重する

- 一人でするのを手伝う

個別に説明します。

運動を分析する

子どもの運動を分析、観察することです。

特に運動の敏感期には、子どもはいろいろな動きを獲得したがります。

運動の習得には、脳と脊髄、神経、筋肉、関節が総合的に連動する必要があるのですが、したことのない動作をいきなりスムーズにはできません。

人間経験値のある大人ですらそうなのですから、子どもはなおさらです。

子どもは同じことばかりを繰り返しがちですが、うまくできるように何度も練習しているのです。

まずは子どもの動きをよく分析、観察して、『今は○の動きを習得しようとしているんだな』と冷静に見るとよいです。

分析・観察によって、子どもがやりにくそうにしている部分もわかりますから、改善しやすいですよね。

子どもサイズを用意する

子どもサイズのものを用意します。

なぜなら、敏感期にはさまざまな道具(モンテッソーリ教育では『教具』)を使っていろいろな能力を伸ばしていくのですが、あくまでそれは子ども自身がやることです。

なのに大人が使うサイズのものばかりだと、そもそも扱えずにうまく動作できません。

例えば、ピッチャーでコップに水を注ぐ動作がありますが、

- 子どもサイズのピッチャー

- ラインが入ったコップ

を用意することで、『子どもの力でゆっくり扱うことができ、どこまで注げばいいか一目瞭然』の状況を作り出せます。

やり方を精緻に見せる

精緻にやって見せることが推奨されています。

子どもはやり方を学びたがっているので、ゆっくりと丁寧に見せることが大事です。

子どもの動体視力はまだ育っていなくてので、あくまでゆっくりと。

また、耳と目を同時に使うのは難しいので、『説明』→『無言でお手本』と分けるのがポイントです。

最初は長い説明を聞いていられないので、ひとつずつ。

秩序感を尊重する

秩序感を大事にしてください。

2歳ごろは別名『秩序の敏感期』とも言い、自分の中で羅針盤のようなものを作ろうとしているそうです。

そのためには、

- 食器の配置が同じ

- 帰る道順が同じ

- おもちゃの収納場所が同じ

- 玄関の靴の場所が同じ

など、周りの環境の秩序を整えてあげます。

一人でするのを手伝う

秩序の敏感期の頃は、『一人でやりたい!』と自立心が芽生えてくる頃です。

自分でやりたいのにうまくできずに駄々をこねる。。

そんな中で、『一人でするのを手伝う』を意識しましょう。

大人が手を貸すとか代わりにやってあげるのではありません。

例えば、

- 引き出しの中身がわかるマークをつける

- タオル掛けの高さを下げる

- 洗面台の前に子ども用のお立ち台を置いておく

といった工夫です。

大人と違って、背が低く、力が弱く、ものごとをよく知らず、不器用な存在のための配慮というわけです。

ここまではモンテッソーリ教育の敏感期のポイントをお伝えしましたが、敏感期を過ぎたと思って『いまさらもう遅いのかな。。』と不安になりますよね。

その部分を解説します。

敏感期を逃した?と思ったら

敏感期を逃した?と思ったら

結論:大丈夫!

敏感期を逃しても大丈夫です。

そもそも、敏感期の年齢には個人差があるので、敏感期を逃したかどうかははっきりわからないですしね。

僕が参照している書籍『マンガでやさしくわかる モンテッソーリ教育』では、以下が推奨されています。

- 観察して、今、興味あることを見つける

- それについて親子でとことん語り合う

- 子どもができること、親の援助が必要なことを明確にしてから必要な環境を整える

- 余計な手出し口出しをせずに見守り、問題が生じたときだけ再度話し合って解決する

- 時間はかかっても、子どもを信じて待つ

モンテッソーリ教育の根幹にある『観察する』『見守る』『待つ』が効果を発揮しますね。

逸脱から正常化へ

逸脱とは?

モンテッソーリ教育の敏感期に、大人が変に干渉するなどして本来の成長ができないと、

- 無気力になる

- 急に乱暴になる

- 落ち着きがなくなる

などの傾向が見られるそうです。

大人の都合で子どもの自己教育力を無視した結果ですね。。

モンテッソーリ教育では、こういった状態を『逸脱』と呼びます。

ただ、逸脱と聞くとよいイメージがないですが、リカバリーも可能ですよ。

マリア=モンテッソーリ自身がローマの施設で教えているときに実際に体験しており、世界でも100年以上目撃され続けている事実です。

正常化への4つのステップ

逸脱からのリカバリーを『正常化』と言います。

そのステップは、以下の4段階です。

- 自由選択

- 繰り返し

- 集中

- 達成感

自由選択

子どもがやりたいことを自分で選ぶことですが、ただ待つのではなく、興味のありそうなことを提示したり、誘いかけるのが大人の役割です。

繰り返し

自分で選んだこと繰り返します。

繰り返すうちに、次の集中状態に入ります。

集中

子どもが集中してゾーンに入ったら、話しかけずに見守ります。

達成感

集中していた子どもは、あるときパッタリとやめます。

達成感を得たのです。

この4ステップを経験していくうちに、本来の成長に戻る『正常化』が達成されます。

『敏感期を逃したかも。。。』と思ってもあきらめないでくださいね。

まとめ

本記事では、モンテッソーリ教育における『敏感期』についてまとめました。

以下、まとめです。

- 敏感期は、生き物の幼児期にあらわれる特別敏感な状態のこと

- 元々の発見者は、オランダの生物学者であるヒューゴ=デ=フリース

- 敏感期は以下の7つ

- 運動

- 秩序

- 感覚

- 話し言葉

- 書き言葉

- 数

- 文化

- 敏感期のポイントとして以下を紹介

- 運動を分析

- 子どもサイズを用意

- やり方を精緻に提示

- 秩序感を尊重

- 一人でするのを手伝う

- 敏感期を逃しても、以下の4ステップで『逸脱→正常化』を実現できる場合がある

- 自由選択

- 繰り返し

- 集中

- 達成感

敏感期は成長のチャンスです。

モンテッソーリ教育をうまく使って、成長の波に乗れるといいですね!